|

(天使,节日快乐!)

惊险一幕:亲历强震

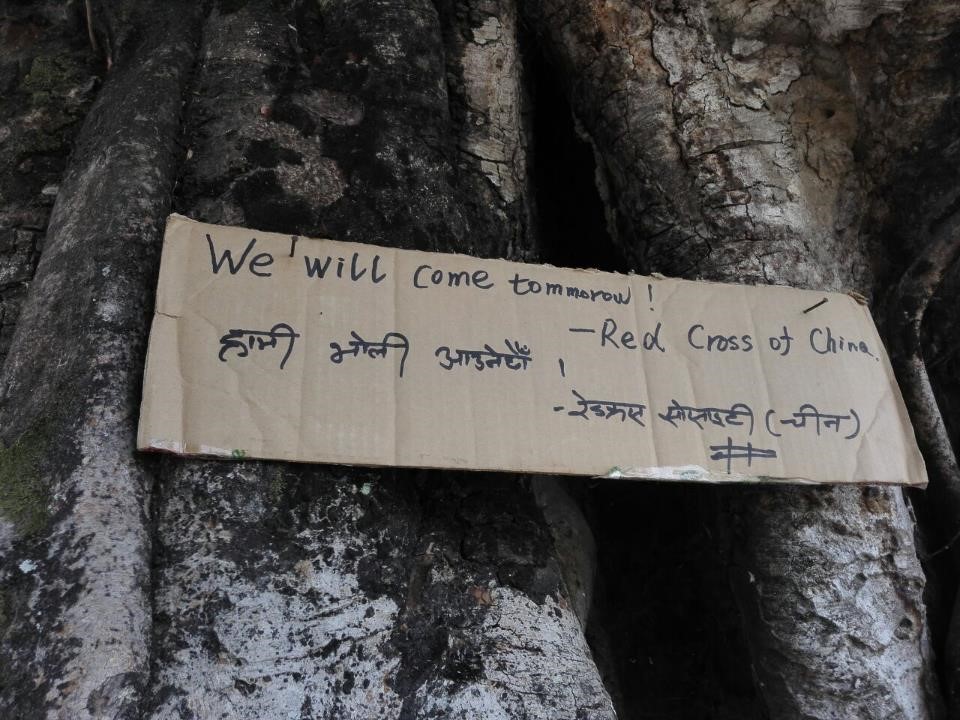

由于当地地形复杂,外来救援力量及当地政府均很难到达,当地村民也几乎无法走出去获得救助,中国红十字会国际救援队华山分队在王平部长的指示下到Tripureshowr村巡诊时,我们在该村看到了巨大的医疗需求。当地村民看到医疗队到来奔走相告,直到我们携带的药品发放完毕,仍有村民陆续到来,所以我们离开的时候在临时诊疗点挂上了“WE WILL COME TOMORROW”的牌子,告诉他们,我们还会回来。今天,我们从Salyantar野战医院营地出发,经过1个多小时的山路颠簸,回到了我们昨天设立的Tripureshowr村医疗点进行巡诊。

车子刚停下来,我们就看到已有村民等在我们昨天设点的地方了,小志愿者们也已经开始在病史记录本上登记信息。特别值得一提的是,我们在本次救援中首次使用的、由男“南丁格尔”陈裕春根据刘杨队长及许耀医生意见设计的病史记录本,包括了病人的姓名、性别、年龄、居住地址(先写上村庄名称如Salyantar-7,再以步行距医疗帐篷或临时医疗点的距离来备注),着实发挥了重要作用。它的作用如下:① 可以维持医疗秩序:尼泊尔山区民众人少,大多情况下不会有人员的聚集,因此,他们很少有排队习惯。但在医疗救援时,有序诊疗非常重要。② 方便安排病人随访:了解病人的年龄和居住地,知道他们到医疗帐篷的距离,可以结合我们的工作方式,合理安排随访。③ 有效管理现场的诊疗顺序:使现场工作人员按照注册、诊疗、药品发放三个环节来完成一个病人的诊疗。这是在救援活动中首创的。

我们临时诊疗点附近的一户村民两人为我们做志愿者,其中一位负责翻译和现场协调,另一位为我们登记。刚开诊,就有一位约40多岁的父亲带着他满手是血的儿子来到诊疗点,刘杨队长和许耀医生迅速为他进行了清创和包扎。完成后,村民和他的儿子充满感激地离开。而前一天来过的一位颈部巨大包块的女性病人又来到了我们的诊疗点,我们通过翻译了解到,她很相信中国医疗队,希望我们帮她诊疗。她到我们的野战医院需要近4个小时,而到这个医疗点2个小时就足够了。但由于无法供电,我们并没有将B超设备带到这里,所以还是建议她去野战医院或者当地医院就诊。

一位诉头晕的病人来到我们的诊疗点,根据他的年龄及他的高血压病史,我们为他测了血压,210/115mmHg,南丁格尔们立刻给予了硝苯地平片含化,观察半小时血压下降为170/95mmHg。刘杨队长给他处方了降压药物并嘱他规律用药、定期测量血压。

每个人都是带着希望而来,带着满意离开。

正在忙碌着,突然听到一阵剧烈的轰鸣声,接着就感觉脚下在摇晃,而周围候诊的人群也惊慌失措,四散开来。余震又发生了!刘杨队长带领队员们指导村民有序疏散,避免踩踏。就在大家疏散时,我们看到一团庞大的尘土烟雾腾空而起,继之听到巨大的轰鸣声——地震导致旁边的房屋倒塌了!人群稍安静下来,刘杨队长带领部分队员去查看倒塌房屋中有无人员受伤,其余队员继续诊疗工作。看看手表,刚刚的余震发生在当地时间12点50分左右。

慢慢地,大家意识到了刚刚过去的生死瞬间我们可能经历了一场巨大的余震,幸运的是,我们选择了一处较安全的地方,当地震来临时,能及时疏散,周围也没有大的建筑物。

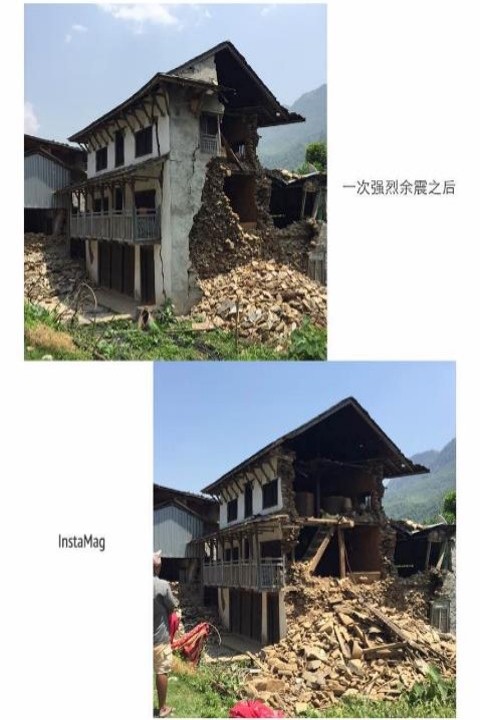

刘护士长用她的手机记录了一栋房屋在较大的余震后情况,凑巧的是,我们刚到诊疗点时,她也拍摄了这栋房屋。震前震后的不同,可以了解到地震破坏的强烈,也可以了解到在重灾区可能还存在着很多这样的危房,需要尽快处理;也还有许多无处容身的灾民,等待着救助。

我们本想继续诊疗,但我们的小志愿者经历过刚才的惊魂后强烈要求回家看看亲人,我们也意识到这次余震的震级较高。大家推测至少6级以上。我们也就收拾好准备回大本营了。

走出Tripureshowr村,我们的手机开始有信号了,传来了后方亲人们的问候,因为刚刚发生的余震已经公布是里氏7.5级,在廓尔卡和加德满都都有人员的伤亡。刘杨迅速带领全体队员们向后方的亲人们报告平安的消息。

我们也收到了领队王平部长的消息,他要求我们迅速回到大本营。

来尼泊尔的这些日子,我们每天都在余震的威胁中度过,但是,像今天这样震级大的地震是第一次。这也是我亲身经历的有印象的第一次强烈地震。

(我们在巡诊点挂上了牌子)

(7.5级余震前后的建筑物)

永远的天使,不一样的5.12

我一向对护理工作者非常尊重,实习的第一个月是全程护理实习,在长期的工作中也体会到护理工作的艰苦,特别是在中国,由于目前护理人员的紧缺和目前普遍将护理工作简单视为打针、发药、量体温,洗头、换衣、剪指甲,护理工作非常难做。而且目前医患关系不佳,护士也常是病患发泄不满的出气筒之一。

但是有许多护理工作者非常热爱护理工作,放弃转行的机会,坚持在护理第一线工作,无愧于“天使”的称号。医疗工作的对病人“总是去安慰”有很多时候是护理人员完成的。护士在常规的护理工作中,与病患亲密接触,一言一行都可能对病患的治疗发生关键作用。而在急危重病人的救治过程中,有条不紊地处置、给药是病患能够康复的关键因素之一。

本次出征尼泊尔,通过与两位南丁格尔的亲密接触,我对护理工作的重要性有了更深入的理解。他们的出色工作使整个医疗救援队的工作更有效、更有影响力、更深得灾区民众的欢迎。总结他们的工作有以下几点:

① 对灾区民众关心和体贴的人文情怀:对前来就诊的老年人和幼儿,他们会给予适当关怀;② 药品和医疗用耗材的良好管理,使得医疗救援工作紧张而有序进行;③全面的护理观念:除了药物治疗之外,心理、情感的护理在救援工作中也是他们强调的内容;④ 他们都很热心、宽厚,承担了很多医疗之外的工作,比如陈裕春帮全队将线路配置好避免了天天更换插线板的烦恼;刘护士长承担了帮几位队友涂药膏的任务……而且,面临强烈的余震,他们临危不惧。

他们是人间的天使,是这个时代的南丁格尔!

(许耀医生和陈裕春在为小病人处理伤口)

(不寻常的护士节)

尼泊尔山区民众的医疗现状

之所以用这个明确的限定词,是因为我之前没有做过关于尼泊尔医疗现状的考察,没有准备过背景材料,因此,我只能就我看到的医患关系、医疗需求、健康状况等进行大体描述。

尼泊尔的医患关系融洽,民众对医护的信任度很高:许多中老年人进帐篷看病时,都会将鞋子脱在帐篷外面。看到医生立刻问候,总是先问候,再陈述病情。如果病人有急性情况如发热、血压较高、哮喘发作等,我们给予处理时,他们完全相信医疗人员,也不会过多询问。如果告诉他们等待几分钟,他们会认真地等待而不是反复询问。他们也在等待结束时,安静地返回医疗帐篷等待医生的下一步处置。如果病患需要立刻给药,他们也会马上接受而不是犹豫再三而不决。

医疗需求大:我们处置的病情中有急性情况,也有慢性病患,如极高危的高血压、呼吸衰竭、甲状腺囊肿、外伤性感染等,但能让人感到压抑的是,医疗需求的巨大与医疗资源的缺乏之间存在矛盾。大多数村民对既往的慢性病不加任何处理,所以在来诊的病患中会有极高的血压、极低的氧饱和度、感染的伤口、全身脓疱疮等等在上海很少见到的情况,骨关节、肌肉慢性损伤性疾病等也非常常见,但极少有治疗史。因此,听闻有中国红十字国际救援队进驻的消息,立刻来就诊,只是基于野战医院的实际情况,例如尚不具备X线机,无法进行骨折的检查及胸部X线检查。尽管告诉病患到当地医院检查,明确诊断后再回到野战医院进行下一步诊治,但大多数不会再返回。询问当地的志愿者,其原因主要是因为医院诊疗费较高,超出他们的支付能力。因此,我们离开大本营巡诊时,每到一地,村民们络绎不绝,直到我们当天携带的药品用光他们还依依不舍地不愿离开。

个人健康状况为原生态:这儿的村民可能与中国的老少边贫地区村民一样,基本无定期体检。因此,健康状况为原生态,极少干预措施,患病后可能以自我修复为主。我们在巡诊和诊疗过程中看到的病患年龄最大者有92岁,来诊的那些80岁以上老年人健康状况都比较好,看起来极少慢性病,可能那些健康状况不佳无法自理者无法走到我们的野战医院来。因此,这儿的自然环境宜人,若无天灾,即使他们的生活清贫,也还算安居乐业。这儿的民众个人卫生状况与家庭经济状态有关,并非传说中的“个人卫生不佳”。

以上是我通过自己的短暂观察得到的粗浅印象,以后回国网络方便时再搜索些资料。

|