|

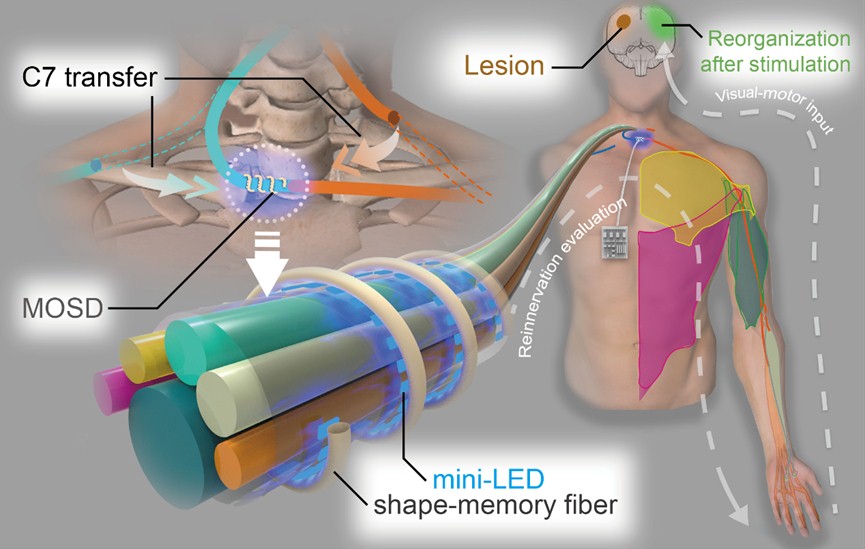

脑卒中、脑外伤或脑瘫引起的大脑半球损伤,会导致患者的对侧上肢痉挛性偏瘫,该世界性的临床难题给社会和家庭均带来沉重的负担和后果。复旦大学附属华山医院手外科首创了左右颈7神经根互换手术,用于恢复中枢损伤后瘫痪上肢的功能,原创研究于2018年发表于《新英格兰医学杂志(The New England Journal of Medicine, NEJM)》,并被期刊编辑部评为Most Notable NEJM Original Article 2018。复旦大学脑科学研究院、医学神经生物学国家重点实验室、脑科学前沿中心张嘉漪课题组与复旦大学附属华山医院徐文东课题组、先进材料实验室彭慧胜课题组开展进一步合作,开发了一种有形状记忆功能的多点光遗传刺激器件,用于选择性刺激颈7神经束,诱发不同束组支配上肢肌肉的活动,旨在加快颈7互换手术后瘫痪上肢的功能恢复,并对肢体的精准康复具有重要指导意义。该研究成果于6月26日以《精确刺激神经束的形状记忆多点发光器件(A Shape-Memory and Spiral Light-Emitting Device for Precise Multisite Stimulation of Nerve Bundles)》为题,在线发表于《自然-通讯(Nature Communications)》期刊上(Nat. Comm., 2019, DOI: 10.1038/s41467-019-10418-3)。 该研究融合了临床医学、神经生物学以及材料学,针对临床治疗难题进行创新研究。团队开发的刺激器件由多个miniLED组成,器件植入颈7神经后,通过不同的空间分布选择性刺激神经束的不同位点,引起肩关节、腕关节、肘关节和指关节中不同的动作。团队进一步将多点刺激器件植入到颈7神经切断缝合的小鼠上,通过多点刺激诱导不同的上肢动作。研究为促进左右颈7神经根互换手术后的精准康复提供了新的策略,并有望应用在神经外科和神经科学研究等多个领域。张嘉漪研究员、徐文东教授和彭慧胜教授为该论文的共同通讯作者。博士生郑浩、张智涛博士、蒋苏博士和颜彪博士为论文的共同第一作者。该研究得到了国家自然科学基金委、科技部以及上海市科委的支持。

多点光遗传刺激器件精确刺激颈7神经, 促进颈7神经根互换手术后病人上肢功能的精准康复 |