|

8月23日,华山医院超声医学科王晓医生作为“上海援藏包虫病流调队”21名队员之一,飞赴西藏日喀则,代表华山医院援助西藏自治区日喀则市开展为期1个月的包虫病的超声诊断及流行病学调查工作。9月23日,王晓医生圆满完成任务返沪。

王医生是科室的年轻骨干,平时承担着大量的临床和科研工作。作为一个9岁孩子的爸爸,很想给孩子更多的父爱润泽。但是他“顾大家、舍小家”,积极响应国家卫生计生委的号召,毫不犹豫地主动报名。超声医学科尽管“活多人少”,但是科室全方位为他的援藏积极创造条件。王医生和他的科室呈现给全院医务人员的是责任和使命,是当前“两学一做”最好的诠释和行动。

西藏高原,美丽的天堂,淳朴的民风,那是旅游者向往的地方。但是对于长期居住在“零海拔”的上海人来说,那是一个极具挑战的工作环境。高原缺氧是王医生必须要跨过去的“坎”。日喀则市平均海拔4000米,王医生工作的定日县海拔更是最高达5200米以上,5000米以上则被称为“人类生存极限地”。

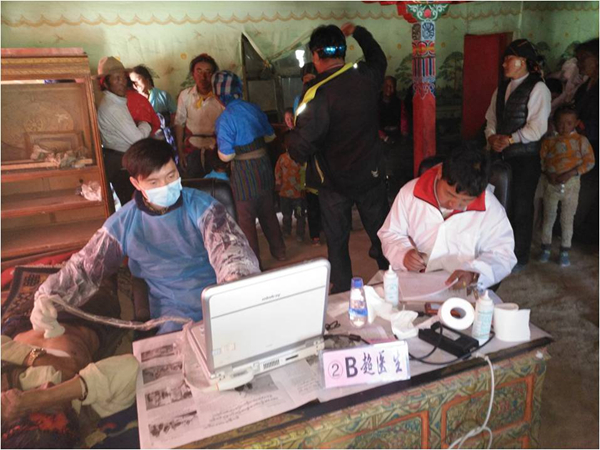

虽然王医生在出发前做了大量有关预防高原反应的攻略和准备,但是在到达西藏的第一天王医生的高原反应就异常严重,是全队21名队员中为数不多的几个“高反”重病号。面对这样的困难,王医生没有被吓到,他想到的是作为一名共产党员,这点困难是不会被打倒的。“不忘初心、继续前进”,王医生一是用意志去战胜,二是通过药物来克服,直到完成一个月的援藏工作离开时,他还有较为严重的头痛等高反症状。在高海拔的日喀则市定日县岗嘎镇的包虫病调查现场,他“高反”异常严重,尽管队长要求他休息,但是他看到那些患有包虫病的藏民,那些藏族儿童、老人殷切的眼神,他毅然边吸氧边开展B超检查。队长和当地的工作人员看着王晓忍着“高反”露出痛苦的表情还在坚持为藏民开展B超检测,内心是无比矛盾和心存感激,既想阻止他继续工作,又不忍心打断他那份爱心和真情奉献。回到住所后,尽管一天工作已经让他非常疲惫,尽管头痛“高反”仍在滋扰自己,但是为了流调数据的准确性,王晓医生仍然坚持和队长一起校对每天一百多名检测者的数据,确保报告给国家卫生计生委的数据准确。这样的工作几乎是每日进行,每日都开展到凌晨一点。“没有藏区的健康,就没有藏区的小康”,为了藏民的健康,王晓医生豁出去了,这样的好医生这样的好党员,藏民永远会记住。

援藏工作中的质量意识,王晓医生放在了首位。上海队要打上海牌,王晓医生用他严谨的工作作风、认真的工作态度,满满的工作业绩充分诠释了华山品牌,上海品牌。为了保证工作质量,对每一个阳性病例,他都极其重视,都要与一起工作的超声医生队友共同讨论,待取得一致意见后才填报阳性,确保结果可靠、可信。对于有争议的诊断结果,王晓医生也不回避,将有关结果进行记录,待回到临时居所,再向权威专家咨询和请教,以确保“不漏掉一个,不误诊一个”。对于在定日县诊断的每一个包虫病病例,王晓医生都将动态图和静态图进行保存,以确保以后待查复核和进一步研究。对每一个病例,王晓医生都严格进行编号,确保图、表、人一致,不产生一点错误。他的严谨和踏实,得到了队长的肯定,更是得到了藏区牧民和农民的称赞。上海援藏队获得的日喀则市卫计委和定日县卫计委赠送的锦旗上都有他的一份成绩、一份奉献、一份爱心。

缺氧不缺干劲、缺氧不缺斗志、缺氧不缺水平,王晓同志将爱洒在了西藏,他的工作充分展现了白求恩精神,鲜活落实了“两学一做”要求。

|