|

8月16日,复旦大学附属华山医院皮肤科李巍教授团队以“A dysregulated sebum–microbial metabolite–IL–33 axis initiates skin inflammation in atopic dermatitis”(《失调的皮脂–菌群代谢产物–IL-33轴始动特应性皮炎炎症》)为题在权威免疫学期刊Journal of Experimental Medicine(《实验医学杂志》)(中科院一区,IF=17.579)在线发表论文。基于团队对特应性皮炎的发病机制的系列研究,论文揭示了皮脂腺脂质的菌群代谢产物丙酸对皮肤角质形成细胞产生白介素33(IL-33)有抑制作用,首次提出失调的“皮脂-菌群代谢产物丙酸-IL-33”轴可能是特应性皮炎的始动因素。这是李巍教授课题组近一年来继在Immunity(《免疫》)刊发文章后发表的又一篇高水平论文。

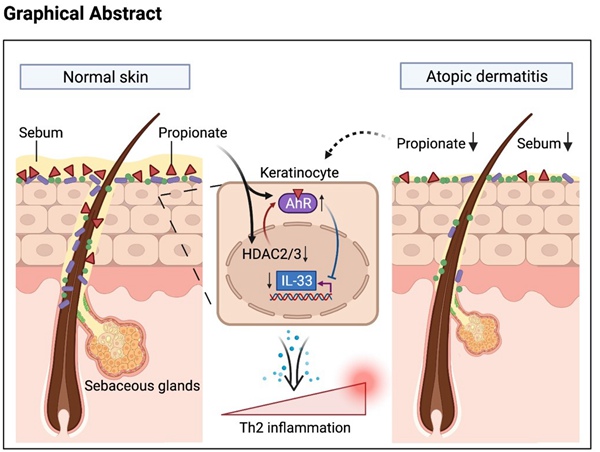

特应性皮炎 (atopic dermatitis, AD) 又被称为湿疹,是一种常见的慢性炎症性皮肤病,终生患病率高达20%,以瘙痒、湿疹样皮炎和皮肤干燥为主要表现,其反复发作的病程与顽固性瘙痒对患者的生活质量造成了巨大影响。特应性皮炎的发病机制与屏障功能障碍、皮肤菌群紊乱、遗传、环境因素等有关。然而,特应性皮炎发病的确切机制,尤其是皮肤炎症的始动原因,至今仍不清楚。 皮脂腺是皮肤的重要附属器,与皮肤的屏障、菌群、炎症等都密切相关,但皮脂腺在皮肤生理稳态和疾病中的作用长期被忽视。李巍教授课题组很早就注意到特应性皮炎患者的皮肤干燥与皮脂腺分泌能力下降有关,在该项研究中采用多种方法确认了特应性皮炎患者皮肤表面的皮脂腺脂质及其菌群代谢产物丙酸的含量均较正常人下降。外用丙酸可以通过抑制角质形成细胞产生 IL-33 来有效缓解AD小鼠模型的皮肤炎症,这种拮抗作用是通过抑制组蛋白去乙酰化酶HDAC2和HDAC3、激活AhR信号通路介导的。另外,课题组发现皮脂腺脂质分泌受限的 Cidea 基因敲除小鼠可以自发产生AD样皮炎,而通过外用丙酸治疗可改善小鼠皮炎。进而,在一项小规模的临床试验中,课题组发现特应性皮炎患者局部外用丙酸可减轻其皮肤炎症和瘙痒评分。

该项研究首次提出“皮脂腺脂质-菌群代谢产物-IL-33”轴的失调可能是特应性皮炎的始动因素,不仅揭示了特应性皮炎的关键发病机制,也为探索防治特应性皮炎的新策略提供了重要思路。 华山医院李巍教授为论文的通讯作者,博士研究生裘卓琼为论文的第一作者。该研究得到了华山医院皮肤科团队的支持和帮助,由国家自然科学基金和上海市教委科技创新重大项目支持。

|