|

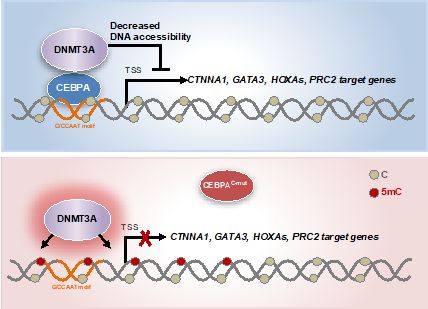

1月26日,复旦生物医学研究院和华山医院双聘教授叶丹团队再次在Science Advances上发表研究成果,题为Tumor suppressor CEBPA interacts with and inhibits DNMT3A activity(《抑癌因子CEBPA抑制DNMT3A活性》)。该团队通过筛选与DNA甲基化相关表观修饰酶形成复合物,发现了转录因子CEBPA与DNMT3A长剪切异构体之间存在特异性结合,并鉴定出CEBPA的C末端碱性亮氨酸拉链结构域bZIP介导其与DNMT3A结合。体外实验显示,该结合发生在DNMT3A蛋白N末端,显著降低了甲基转移酶DNMT3A对底物DNA的亲和能力,从而抑制DNA甲基转移酶活性。在培养细胞和动物模型中,还发现AML来源CEBPA突变能破坏CEBPA-DNMT3A复合物形成和解除对DNMT3A抑制效应,导致CEBPA突变AML细胞的基因组DNA高度甲基化和PRC2靶基因表达下调,并且对临床已用的DNMT抑制剂(DNMTi)靶向药物尤为敏感。该工作首次报道了CEBPA是DNMT3A的特异性抑制因子,揭示了在基因组特定区域DNMT3A调控新机理,并为携带CEBPA突变的白血病患者临床治疗提供了潜在方案。

在急性髓系白血病(AML)中,~40%的基因突变与DNA甲基化修饰相关,包括DNA甲基转移酶DNMT、DNA羟甲基化酶TET2、代谢酶IDH、转录因子等,这为研究基因组特定区域的DNA甲基化调控提供了理想的疾病模型。基因组特定区域的DNA甲基化不可能仅由DNA序列CpG位点决定,而是表观修饰酶与识别DNA的转录调控因子协同作用的结果。在前期研究中,叶丹团队曾报道招募TET2的首个转录因子WT1,发现WT1与TET2蛋白互作和形成复合物,将TET2募集到WT1靶基因启动子区域,调控WNT等癌症信号通路和抑制AML细胞增殖。还证实AML来源TET2或WT1突变,或IDH突变所产生致癌代谢物D-2-HG抑制了TET2活性,三种情况均产生相同效应,即导致WT1-TET2复合物无法促进靶基因启动子区DNA去甲基化,这为“在AML中IDH、TET2与WT1基因突变存在互斥”遗传现象提供了分子机制解释(Mol Cell. 2015)。随后,叶丹团队相继报道了除WT1之外的一批与TET2蛋白相互作用的转录调节因子,鉴定出招募TET2的首个转录共激活子SNIP1(Cell Reports, 2018)、首个蛋白结构域SCAN(Cell Reports, 2020)。

复旦大学生物医学研究院2013级博士生陈修斐(现为牛津大学Ludwig肿瘤研究所博士后)、2016级博士生周文捷、悉尼大学Renhua Song博士和南京大学模式动物研究所2021级博士生刘爽为本文共同第一作者。复旦大学生物医学研究院叶丹研究员、南京大学模式动物研究所李颜教授、复旦大学附属华山医院血液科陈彤教授为共同通讯作者。该工作得到了复旦大学附属华山医院青年研究员杨辉和悉尼大学Justin Jong-Leong Wong教授的合作支持。

|