|

10月23日晚,时隔半年,值华中科技大学同济医学院附属同济医院建院120周年纪念活动之际,华山医院第四批援鄂医疗队队长、呼吸科主任李圣青,护理领队、外科科护士长张静和队员杨庆香受邀回到曾经鏖战了52天的武汉。华中科技大学同济医学院附属同济医院普通外科主任、肝脏外科副主任张必翔、光谷院区副院长祝伟等到机场热情迎接。 在迎接的队伍中,有一个特殊的身影让李圣青诧异又惊喜,他就是靳先生,曾经的他挣扎在生死边缘,呼吸、心跳停止超过10分钟,是李圣青等人拼尽全力硬是从死神手里抢回来的。如今看到靳先生精神饱满,思路清晰,完全看不出新冠肺炎危重症的痕迹,李圣青等人欣慰又感动,“太高兴了,太不容易!”

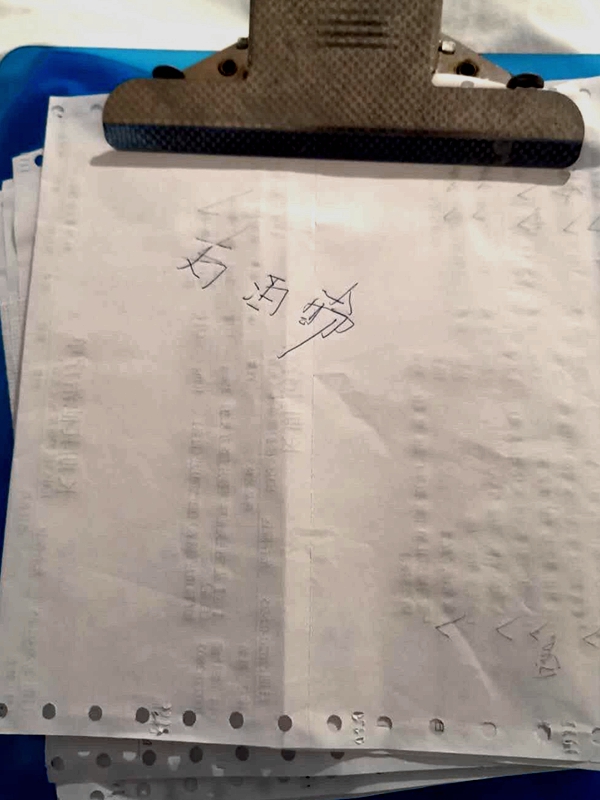

靳先生感谢李主任救命之恩 靳先生是武昌医院的一名药师,在抢救新冠肺炎患者的过程中不幸感染新冠病毒,起初在武昌医院接受治疗,长时间高强度的工作使得他的病情不断恶化,最终转到同济医院光谷院区ICU病房——华山医院第四批援鄂医疗队的“战斗堡垒”,专门收治光谷院区其他16支医疗队送来的危急重症患者。 靳先生转进ICU病房时,随身带了一包药,“一看他带的药,就知道是同行”。他转进ICU病房时还很清醒,过了两天,氧饱和度蹭蹭蹭地往下降,在征得家属同意后,给他施加必需的呼吸机治疗,起初一直拒绝用呼吸机的他开始变得暴躁。闻讯赶来的杨庆香看到他的手在摸什么东西,凭借十多年的急诊护理经验,杨庆香找来纸笔交给他,患者摸索着写出“丙泊酚”三个字,这是一种麻醉性药物,他忍受不了插管的痛苦,主动要求使用麻醉,医护人员按照流程注射后,靳先生终于安静地休息了。

几天后,靳先生的各项身体指标恢复良好,就在医疗队准备撤掉呼吸机的瞬间,靳先生突然呼吸、心跳暂停,李圣青主任的心立刻提到嗓子眼,她和同济医院心血管内科周宁教授等十几位医护人员立刻实施抢救,“心肺复苏”“除颤”“准备ECMO”“冰块”……这一系列的操作紧张而有序,能用的措施、能用的设备全都用上了,似乎靳先生感应到了救治团队的强烈呼唤,经历长达十分钟的抢救,他的心跳逐渐恢复,各项指标也恢复稳定……紧张的氛围逐渐解除,大家相视一笑,闪着胜利的泪花。 护理领队张静分享了救治过程中的一个细节,考虑到呼吸暂停容易造成脑缺氧,救治成功后可能留下脑部后遗症,医疗队本着不仅救治生命、更要减少后遗症、提高患者愈后生活质量的指导思想,在当时缺乏专业冰帽的条件下,张静等护理姐妹们赶紧找来冰块,敲碎后一个一个装进防护手套中,放在靳先生的头部降温。这次看到靳先生思路活络、表达清晰,张静悬着的心也终于放下了,“脑子没有坏掉”。 是什么让她们拼尽全力去救一个呼吸、心跳已经停止10分钟的人?她们三个人异口同声地给出了一个最响亮的答案:“信念!”当时只有一个念头,一定要救活他,哪怕晚上不睡觉,不眨眼,也一定要把他救回来!李圣青说,“每一个生命,我们都是拼尽全力去救的。”实际上,当时,医疗队并不知道有几成把握,也不知道要花费多长时间,只是强烈地想要救活他的念头让他们拼尽全力。习近平总书记说,生命至上,人民至上,华山医院援鄂医疗队就是在不折不扣地贯彻落实总书记的要求,发扬医者救死扶伤、大爱无疆的使命担当。 靳先生是华山医院第四批援鄂医疗队第三位ECMO成功上机的患者,在那段艰难的岁月里,成功救治的危重症患者不仅仅给所有参与抗疫的医护人员注射了一剂强心剂,更是让危重症患者看到了希望。李圣青回忆,刚开始见到ICU病房的患者时,一个个都没精打采的,仿佛到这里就是等待最后的宣判,整个病区都笼罩在绝望、死气沉沉的气氛中,随着越来越多的患者成功拔管、ECMO成功脱机,其他患者仿佛看到了曙光,他们开始向医务人员倾诉内心的感受,表达自己的诉求,把医疗队员们当作是生命的摆渡者。 在光谷院区日夜奋战的52天,李圣青率领的华山战队创下了数项首例记录,探索出危重症新冠肺炎多学科救治的“华山模式”,获得孙春兰副总理两次大拇指盛赞。回首这份闪亮的成绩单,李圣青表示,这是华山医院和同济医院共同合作、并肩作战的战果,这份闪耀的成绩离不开光谷院区领导和医护团队无私的、极大的支持和帮助,再次回到武汉,回到光谷院区,感到非常温暖,生死之交的战斗友谊地久天长。

靳先生与李主任、张静护士长合影 |