|

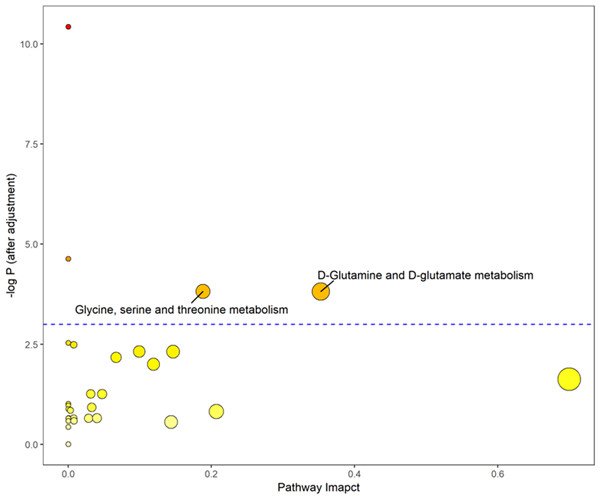

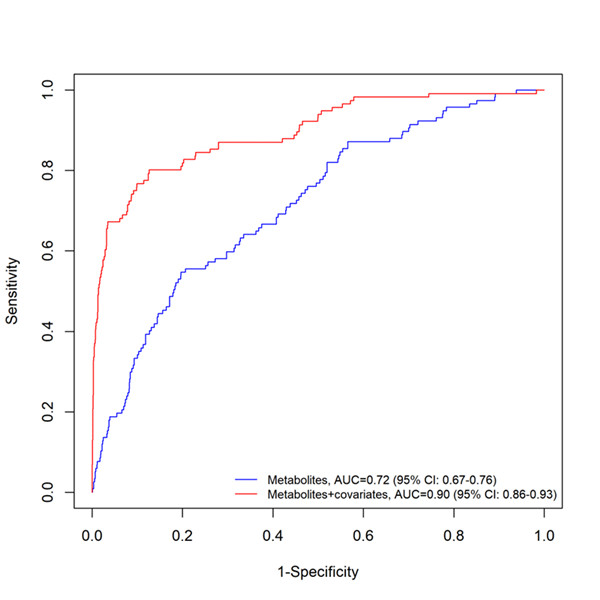

图1. 痴呆前期异常改变的代谢通路  图2. 痴呆预测模型的ROC

论文首页

2020年4月8日,华山医院神经病学研究所丁玎研究员、崔梅副主任医师团队与复旦大学人类表型组研究院陈兴栋青年研究员团队合作在痴呆研究领域国际著名杂志Alzheimer’s & Dementia(影响因子:14.423)在线发表了题为Metabolomics and incident dementia in older Chinese adults: The Shanghai Aging Study的合作研究成果。该研究基于上海老年人群队列(Shanghai Aging Study, SAS)的1440名研究对象,利用NMR检测技术对研究对象的基线血清进行全局性代谢组学检测,分析代谢物与痴呆发生风险的关联。结果发现,谷氨酰胺和O-乙酰糖蛋白水平升高与五年后痴呆发生风险正相关,而谷氨酸、酪氨酸、甘氨酸等5个氨基酸水平与痴呆发生风险负相关。富集分析显示痴呆前期谷氨酰胺/谷氨酸代谢,及甘氨酸/丝氨酸/苏氨酸代谢通路发生改变(图1)。此外,研究团队利用LASSO回归筛选变量并建立了痴呆的风险预测模型。根据筛选结果五个血清代谢物(柠檬酸、谷氨酸、谷氨酰胺、磷酸胆碱、酪氨酸)的组合预测痴呆风险的AUC为0.72,加上年龄与基线认知MMSE评分后,AUC提高到0.90(图2)。 华山医院神经病学研究所崔梅副主任医师、复旦大学人类表型组研究院蒋艳峰博士为该论文的共同第一作者,丁玎研究员、陈兴栋青年研究员为论文的通讯作者。该研究依托国家老年疾病临床医学研究中心和复旦大学人类表型组研究院平台,在国家重点研发计划、上海市级科技重大专项等项目的支持下完成。并得到了复旦大学副校长金力院士、华山医院神经内科主任董强教授和分子表型代谢组平台唐惠儒教授的悉心指导。 随着社会老龄化程度的不断加剧,痴呆(包括阿尔茨海默症、血管性痴呆等)等认知障碍的防控已成为全球公共卫生面临的巨大挑战。我国作为世界上老年人口最多的国家,现有痴呆患者1100多万,占全球痴呆患者总数的1/4。迄今,痴呆尚无有效的治疗措施,早期发现高危人群并实施干预是降低其负担的重点。目前,神经影像技术(如PET-CT)结合脑脊液生物标志物多用于临床及症状前痴呆的诊断。但PET费用高和脑脊液取样具有侵入性不适合发展中国家进行痴呆风险筛查,需发展方便快捷的痴呆早期生物标志物。该研究提示了利用代谢组学技术有望发现痴呆的血液早诊生物标志物,也为痴呆发病机制及干预治疗措施的研究提供了新的思路。 建立规范随访、临床资料和生物样本齐备的优质社区老年队列,是开展老年变性疾病早期诊断的必要条件。华山医院神经病学研究所于2009年建立的包括3800名社区老年人群的“上海老年研究(Shanghai Aging Study, SAS)”队列为应用前瞻性方法研究老年认知障碍的病因学、危险因素、疾病的发展和转归等提供了必要的条件和支撑。该队列在2015-2016年开展了第一个5年的随访,现正在开展10年随访。相关成果在国际阿尔茨海默病年会上多次特邀大会发言和论文墙报展示。至今共发表论文30余篇,单篇最高影响因子14 分。 原文链接:https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/alz.12074 |